2025/10/12(日)「ホウセンカ」ほか(10月第2週のレビュー)

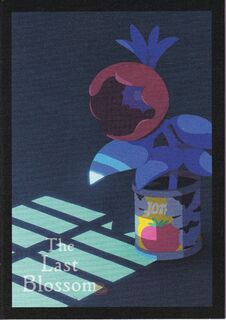

「ホウセンカ」

傑作テレビアニメ「オッドタクシー」の木下麦監督・此元和津也脚本のコンビによる大人向けのオリジナルアニメ。ヤクザを主人公にしたアニメは初めてらしいですが、題材とアイデアにそれほど新しいものはありません。それでもきっちりと仕上げた佳作になっています。

阿久津はある理由で堤の殺人の罪を被って刑務所に入り、身元引受人がいないことから30年間、出所できないでいます。死期が迫った阿久津(声:小林薫)には鉢植えのホウセンカ(声:ピエール瀧)の声が聞こえるようになり、「ろくでもない人生だったな」というホウセンカの言葉で那菜と暮らした頃を回想するわけです。

阿久津がたびたび口にする“最後の大逆転”がそれほどの逆転には思えないのが少し残念なところ。無実なのに30年間も刑務所に入り、死の床にある阿久津に十分報いるものにはなっていないと思います。心臓移植手術を受けられずに死んだと思っていた健介が実は生きていた、みたいな展開にしても良かったんじゃないでしょうか。

主人公が幸せを感じたのは庭にホウセンカが咲くアパートで親子3人の慎ましい生活を送っていた時であり、バブルに浮かれてお金を儲けただけ夜の街で使い切っていたころではないというのが泣かせます。幸せの絶頂であることをその時は分からず、過ぎ去ってから初めて知るのが世の常なのでしょう。

同じ趣旨の一節が「めぐりあう時間たち」(2002年、スティーブン・ダルドリー監督)の原作(マイケル・カニンガム)にあったのを思い出しました。

「まだまだ幸せの序の口だと思っていた。でも、あれから30年以上の時が流れ、クラリッサはときに愕然とすることがある。あれが幸せだったのだ。……今ならわかる。あれこそまさに至福の時だった。あのとき以外に幸せはなかった」

入場者プレゼントには映画に関連するショートストーリー「空白」が掲載されてました。僕のは「空白その③」でした。いくつまであるんでしょう?

▼観客2人(公開初日の午前)1時間30分。

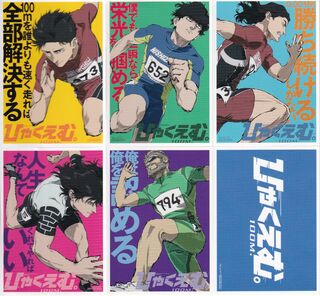

「ひゃくえむ。」

映画を見た後に原作を読みました。原作の方が明確に面白いです。アニメ化にあたって、全5巻40話の原作のエピソードを省略したり、改変したりの脚色が行われていますが、その過程でこぼれ落ちたものの中に重要なものが含まれていて、それが原作の沸騰する熱量をやや下げることにつながったようです。

「音楽」と同じようにロトスコープを使ったアニメの技術は水準を軽く超えていると思います(岩井澤監督は今のところ、ロトスコープを使わずにアニメを作るつもりはないそうです)。脚色だけの問題なんですが、主に上映時間の短さが要因なので前後編に分けるか、テレビアニメ化の方が向いていたのでしょう。

「ラストはトガシと小宮のどっちが勝ったのか分からない描写になっていますが、そこに到達するための作品でもあります。勝ち負けにこだわった2人が勝ち負けを忘れ、走るのが好きだという感情に到達する。100mという勝負の世界から解放されるというクライマックスを書きたかったんです」

ちなみにこのインタビューには魚豊自身の漫画家になるまでの苦闘が語られていて、まるで「ひゃくえむ。」の登場人物たちのようだと思えました。

▼観客10人ぐらい(公開4日目の午後)1時間46分。

「ブラックドッグ」

2008年の北京オリンピック間近の中国。人を殺めて服役した青年ラン(エディ・ポン)は刑期を終え、寂れた故郷に帰ってくる。人口流出が続き、廃墟が目立つ街には捨てられた犬たちが野犬化し、群れとなっていた。ランを気に掛ける警官から誘われ、地元のパトロール隊で働き始めたランは一匹で行動する黒い犬と出合う。頭が良く、決して人に捕まらないその犬とランの間にいつしか奇妙な絆が育まれてゆく。

監督のグァン・フーは若い頃、ピンク・フロイドが好きだったそうで、エンディングに流れるのもピンク・フロイドの「ヘイ・ユー」。舞台はそのまま西部劇に使えそうですし、中国映画に収まらない普遍的なものを備えています。世界で活躍できる監督じゃないかと思いました。

雑技団のダンサーを演じるトン・リーヤーは雰囲気のある良い女優ですね。新疆ウイグル自治区出身で少数民族シベ族だそうです。Wikipediaによると、夫は中国共産党の幹部とのこと。なるほど。「長江哀歌」(2006年)などの監督ジャ・ジャンクーが野犬捕獲グループのボス役で出ています。

IMDb7.2、メタスコア78点、ロッテントマト98%。カンヌ映画祭ある視点部門グランプリ&パルムドッグ賞審査員特別賞受賞。

▼観客10人ぐらい(公開2日目の午後)1時間50分。

「レッド・ツェッペリン:ビカミング」

IMDb7.5、メタスコア64点、ロッテントマト85%。

▼観客10人ぐらい(公開7日目の午前)2時間2分。

「秒速5センチメートル」

新海誠監督の同名アニメ(2007年)の実写リメイク。オリジナル部分が多い現代パートを除けば、大筋、同じ話ですが、語り方の構成は異なります。残念ながら、アマチュア監督かと思えるほど間延びした拙い演出のオンパレードで、感傷過多の描写と今どき珍しくアホらしいピアノポロロンの音(それも呆れるぐらい何度も)が加わって、個人的には見続けるのが苦痛でした。奥山由之監督の前作「アット・ザ・ベンチ」(2024年)は悪くありませんでしたが、あれは短編集だったからボロが出なかったのだろうと、意地悪な見方をしたくなります。監督自身が感傷に溺れるような演出は好ましくありません。

新海誠のアニメ版の第2話までを僕はその年のベストと思い、「One more time, One more chance」のMVみたいな作りで終わった第3話を見てワーストだと思い直しました。実写版はその第3話をどう描くかに興味があったんですが、あーあ。すれ違いのドラマに終始していて、こんなことなら実写化なんてやらない方が良かったです。

子役2人(上田悠人、白山乃愛)と主人公(松村北斗)の現在の恋人役を演じる木竜麻生は良かったです。ヒロインを演じる高畑充希はキャスティングを聞いた時にアニメ版のイメージと違うと思いました。本編でも演技のし甲斐のない役柄でした。

ここまで書いたところで、アニメ版がWOWOWオンデマンドのランキングに入っていたので、久しぶりに見しました。結果、小中学生時代を描く第1話「桜花抄」に尽きる作品だなと思いました。種子島を舞台にした第2話「コスモナウト」はこれには及ばず、第3話「秒速5センチメートル」は記憶よりもMV部分が短かったですが、この終わり方ではダメだと改めて思いました。

▼観客多数(公開初日の午後)2時間1分。

「ブラックバッグ」

プロの高評価に対して一般の評価が高くないのは演出にメリハリが欠ける部分があるからでしょう。ストーリーがのみ込みにくい結果になっています。主演はマイケル・ファスビンダー、その妻にケイト・ブランシェット。脚本は前作「プレゼンス 存在」(2024年)に続いてソダーバーグと3度目のタッグとなるデヴィッド・コープ。

IMDb6.7、メタスコア85点、ロッテントマト96%。

▼観客2人(公開12日目の午後)1時間34分。