2005/10/10(月)「ナショナル・トレジャー」

伝説の財宝をめぐる冒険アクション。別につまらなくはないのだが、オリジナリティはあまりない。アメリカ独立宣言書に財宝のありかが隠されているのが分かり、前半は国立公文書館からそれを盗む作戦がメイン。後半はお宝を狙う一団(ボスはショーン・ビーン)と主人公(ニコラス・ケイジ)の争奪戦となる。ジェリー・ブラッカイマー製作、ジョン・タートルトーブ監督。

DVDには特典として最初に予定されていたエンディングを収録。いかにも続編を臭わせることから変更されたらしいが、実際に続編が計画されている。こういう冒険もの、ニコラス・ケイジでは少し弱いような気がする。

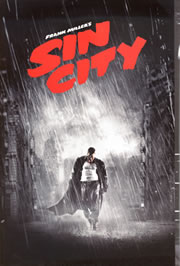

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。