2006/01/11(水)「輝く断片」

休みだが、風邪で体がだるいので、映画には行かず、昨日届いた「輝く断片」(シオドア・スタージョン)を読む。8編が収録されており、最初の2編は昨日、寝る前に読んだ。最初の「取り替え子」は遺産相続に赤ん坊が必要だった若い夫婦が川で赤ん坊を拾う話。その赤ん坊は取り替え子(赤ん坊と入れ替わった妖精)で大人のような口をきく。この描写を読んで、「ロジャー・ラビット」に出てきた赤ん坊ベイビー・ハーマンを思い出した。ああいう乱暴な口をきくのである。気楽に読めたのはこれと次の「ミドリザルとの情事」までで、あとは(特に後半の4編は)切なく重い話である。

休みだが、風邪で体がだるいので、映画には行かず、昨日届いた「輝く断片」(シオドア・スタージョン)を読む。8編が収録されており、最初の2編は昨日、寝る前に読んだ。最初の「取り替え子」は遺産相続に赤ん坊が必要だった若い夫婦が川で赤ん坊を拾う話。その赤ん坊は取り替え子(赤ん坊と入れ替わった妖精)で大人のような口をきく。この描写を読んで、「ロジャー・ラビット」に出てきた赤ん坊ベイビー・ハーマンを思い出した。ああいう乱暴な口をきくのである。気楽に読めたのはこれと次の「ミドリザルとの情事」までで、あとは(特に後半の4編は)切なく重い話である。

最後に収録された表題作は世間から用なしと思われている50代の男が通りで瀕死の重傷を負った女を見つけ、アパートに連れ帰って懸命に看病をする話。傷口の描写が細かいので、もしかしてこれはネクロフィリア(死体愛好症)の男の話かと思えてくるが、やがて女は意識が戻る。男にとっては女の世話をすることが生き甲斐になる。生来の醜い容貌で親からも見捨てられ、軍にも入れてもらえず、同僚からもバカにされる男にとってこの女は人生の輝く断片(Bright Segment)なのだ。自分が必要とされている存在であることを自覚できるからだ。「シン・シティ」のマーヴ(ミッキー・ローク)を思わせる主人公はマーヴ以上にあまりにも空虚な人生を送っており、その絶望的な孤独感が悲しい。

社会に不適格な主人公という設定は「ルウェリンの犯罪」「マエストロを殺せ」「ニュースの時間です」にも共通する。「マエストロを殺せ」の主人公も醜い容貌という設定である。こうした主人公の設定には不遇の時代が長かったというスタージョンの人生が反映されているのかもしれない。帯に「シオドア・スタージョン ミステリ名作選」とあり、「このミス」の4位にも入ったが、この短編集をミステリとして読む人は少ないのではないか。

大森望の解説を読むと、「輝く断片」はミステリマガジンの1989年8月号(400号記念特大号)にリバイバル掲載されたとある。僕はこの号を買っているはず。普段は雑誌掲載の短編を読まないとはいっても、記念特大号には名作・傑作が収録されているのでいくつかは読む。それでも読んでいないということは当時は食指が動かなかったのか。ちなみにミステリマガジンは2月号がちょうど600号。記念特大号の特集は3月号で2005年ミステリ総決算と合わせてやるらしい。

「ミステリマガジン」1月号のレビューで紹介されていたので読んだ。レビューではGodzillaの接尾語zillaがアメリカではあらゆるものに付けられるほどポピュラーになったゴジラの影響力を中心に紹介してあり、確かにこの本の4章「『ゴジラ』は如何にして、アメリカで『ガッズィラ』になったか」と5章「ゴジラファンであるということ」にはそうした側面の分析・紹介があるのだけれども、この本、それ以前に立派なゴジラ映画論になっている。

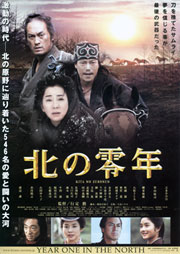

「ミステリマガジン」1月号のレビューで紹介されていたので読んだ。レビューではGodzillaの接尾語zillaがアメリカではあらゆるものに付けられるほどポピュラーになったゴジラの影響力を中心に紹介してあり、確かにこの本の4章「『ゴジラ』は如何にして、アメリカで『ガッズィラ』になったか」と5章「ゴジラファンであるということ」にはそうした側面の分析・紹介があるのだけれども、この本、それ以前に立派なゴジラ映画論になっている。 酷評が多かったが、テレビで見ると長すぎる(2時間48分)のを除けば普通の作品に見える。ただ、誰もが言うように吉永小百合がこの役をやるのは年齢的に無理。どう見積もっても20年前までしか成立しない配役で映画を作ろうとした企画自体に失敗の一因があったと思う。しかし、それ以上に感じたのは脚本・演出における描写の弱さだ。北の大地で苦闘する人々の描写にリアリティが不足しており、これが致命傷になった感がある。それこそテレビドラマ並みの描写しかないのである。

酷評が多かったが、テレビで見ると長すぎる(2時間48分)のを除けば普通の作品に見える。ただ、誰もが言うように吉永小百合がこの役をやるのは年齢的に無理。どう見積もっても20年前までしか成立しない配役で映画を作ろうとした企画自体に失敗の一因があったと思う。しかし、それ以上に感じたのは脚本・演出における描写の弱さだ。北の大地で苦闘する人々の描写にリアリティが不足しており、これが致命傷になった感がある。それこそテレビドラマ並みの描写しかないのである。