2006/06/22(木)「岸和田少年愚連隊」

中場利一原作を映画化した1996年の井筒和幸監督作品。

今見ると、「パッチギ!」よりは随分落ちる印象。喧嘩に明け暮れる2人の中学から高校までの話。ホントに喧嘩だけの話でそれ以外の要素が少ないことが弱さにつながっている。それでもキネ旬6位だが、評価が甘いのではないか。岡村と矢部が中学生にはとても見えず、高校生の話かと思っていた。

1975年の大阪が舞台。「パッチギ!」同様に当時の歌が流れるけれど、それほどの効果は上げていない。「イムジン河」のような核になる歌がないからだろう。

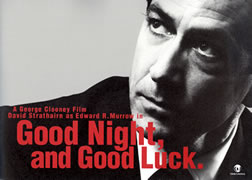

アカデミー賞6部門ノミネート。1部門も取れなかったが、ジョージ・クルーニーの「シリアナ」での助演男優賞受賞はこれとの合わせ技と考えていいのかもしれない。最初と最後のエド・マローの演説は感動的で、マローがテレビに対して希望を捨てていないのがよく分かる。「テレビは人間を教育し、啓発し、情熱を与える可能性を秘めている。だが、それはあくまでも使い手の自覚次第だ。そうでなければ、テレビはメカの詰まった“ただの箱”だ」。この映画もまたマローの言葉に沿うようにただの娯楽作品ではない。安っぽいヒロイズムやエモーションとは無縁の堅い演出で、圧力をはねのけてジョゼフ・マッカーシー上院議員を批判する番組を作るマローとそのスタッフの姿を真摯に描き出す。マッカーシーの赤狩りは恐怖政治と同じことで、刃向かえば自分の身に火の粉が降りかかかる。それに立ち向かう勇気の必要さを映画を訴えており、いつの時代にも通用する話である。マローを演じるデヴィッド・ストラザーンの厳しい硬質の演技に感心するが、それ以上にこれはクルーニーのスタンスをはっきりさせている映画だと思う。「シリアナ」とこれでクルーニーはハリウッドの良心を一人で背負って見せた。クルーニーはアメリカの自由を信じているのだろう。

アカデミー賞6部門ノミネート。1部門も取れなかったが、ジョージ・クルーニーの「シリアナ」での助演男優賞受賞はこれとの合わせ技と考えていいのかもしれない。最初と最後のエド・マローの演説は感動的で、マローがテレビに対して希望を捨てていないのがよく分かる。「テレビは人間を教育し、啓発し、情熱を与える可能性を秘めている。だが、それはあくまでも使い手の自覚次第だ。そうでなければ、テレビはメカの詰まった“ただの箱”だ」。この映画もまたマローの言葉に沿うようにただの娯楽作品ではない。安っぽいヒロイズムやエモーションとは無縁の堅い演出で、圧力をはねのけてジョゼフ・マッカーシー上院議員を批判する番組を作るマローとそのスタッフの姿を真摯に描き出す。マッカーシーの赤狩りは恐怖政治と同じことで、刃向かえば自分の身に火の粉が降りかかかる。それに立ち向かう勇気の必要さを映画を訴えており、いつの時代にも通用する話である。マローを演じるデヴィッド・ストラザーンの厳しい硬質の演技に感心するが、それ以上にこれはクルーニーのスタンスをはっきりさせている映画だと思う。「シリアナ」とこれでクルーニーはハリウッドの良心を一人で背負って見せた。クルーニーはアメリカの自由を信じているのだろう。 週刊文春に連載されている小林信彦のエッセイをまとめた8冊目の本。自宅に帰ったら、届いていたので読む。疲れていたので読み始めてしばらく寝てしまい、起きてまた読み、実家に行って酒を飲んだ後も読み、帰ってまた読んで読み終えた。小説はなかなか読み終わらないのにこういうエッセイはすらすら読める。というか、小林信彦の本は好きなので、読めるのだ。

週刊文春に連載されている小林信彦のエッセイをまとめた8冊目の本。自宅に帰ったら、届いていたので読む。疲れていたので読み始めてしばらく寝てしまい、起きてまた読み、実家に行って酒を飲んだ後も読み、帰ってまた読んで読み終えた。小説はなかなか読み終わらないのにこういうエッセイはすらすら読める。というか、小林信彦の本は好きなので、読めるのだ。