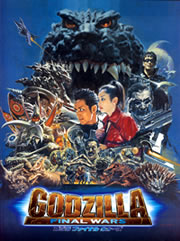

2004/12/27(月)「ゴジラ Final Wars」

「ゴジラ」シリーズ最終作。冬休みの平日、第1回の上映開始だが、子供の姿はうちの子供以外になかった。観客は10人足らず。ヒットしていないんですかね。

「ゴジラ」シリーズ最終作。冬休みの平日、第1回の上映開始だが、子供の姿はうちの子供以外になかった。観客は10人足らず。ヒットしていないんですかね。

2000年の「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」以降の4作はそれまでのシリーズ作品よりワンランク上がったという印象を持っている。手塚昌明、金子修介という怪獣映画を本当に好きな監督が作っていたからだ。手塚昌明は普通のドラマの演出に弱い部分が残るにせよ、ゴジラを一番分かっている監督であることは間違いない。大島ミチル、大谷幸の音楽も伊福部昭をリスペクトしつつ、独自の世界を築いていたと思う。今回は監督が北村龍平、音楽はキース・エマーソン。まずゴジラとは合わない布陣である。北村龍平はゴジラに対して特別な感情を持っているはずはないし、キース・エマーソンに至っては劇場でゴジラを見たことがあるかどうかさえ疑わしい。そんな2人だから、ゴジラシリーズとは別の映画と思った方がいい。いや、これが最終作でなければ、こういう映画化もありかなと思うけれど、最終作としては軽すぎる。エマーソンの音楽が軽さに拍車をかけている。あまり目新しくないストーリーとドラマ部分の大雑把な演出が加わって、決定的にダメではないけれど、最終作としては大いに不満が残る。

物語は過去のゴジラシリーズを集約したような作りである。世界各地に出現した怪獣たちを謎の宇宙船が一挙に宇宙船の中に収容する。宇宙船に乗っていたのはX星人(地球人には発音できないからX星人と呼んでくれと言う)。X星人たちは地球に妖星ゴラスが接近していると警告し、それに対抗するには地球の軍隊を一カ所に集約する必要があるという。ミュータントを集めたM機関の尾崎(松岡昌宏)と国連の美人科学者・美雪(菊川怜)はそれを嘘であると見抜き、テレビでX星人の正体をばらす。X星人たちは地球人を家畜にしようと考えていたのだ。怒ったX星人たちは再び怪獣を出現させ、世界の各都市は滅ぼされてしまう。怪獣はいずれも遺伝子にX星人と同じM塩基を持ち、X星人に操られていたのだ。尾崎たちはM塩基を持たず、X星人に操られないゴジラを復活させ、怪獣たちに対抗させようとする。

過去の怪獣を総登場させ、「怪獣大戦争」(1965年)に出てきたX星人まで登場させているが、これはシリーズへの愛情というよりも安直な作りではないかと思えてくる。マトリックスやX-メンの要素までコピーしているのを見ると、なおさらその印象が強くなる。冒頭の雑な演出など頬が引きつってくるほどの出来。南極で轟天号がゴジラと戦っている。轟天号はなんとか、ゴジラを氷の中に封じ込めることに成功するのだが、ここでの描写は描写とは言えないほどのものである。それはこれに続く新轟天号とマンダの戦いにも言える。北村龍平、演出がまるでなっちゃいない。キネマ旬報1月上旬号で樋口尚文はこう書いている。「ちょっとどこがどうとは言い難いほど惨憺たる出来である。その手の施しようのないありさまは、(中略)もうそれに腹が立つというよりは、見る側の惻隠の情をかきかてるくらいに痛ましい。(中略)どうしてこうも『映画』の片鱗すら組み立てることができないのか」。

僕はそこまでは思わないが、この映画のドラマ部分や構成がかなり雑であるとは思う。日本にいたゴジラが突然、インドネシアに行ってクモンガと戦う場面には驚いた。そしてすぐに日本に戻ってくるのだから、さらに驚く。演出の大雑把さとはこういう部分を言う。細部にこだわらない監督はダメである。ただし、小学3年生の長男は見終わった後、「面白かったねえ」とつぶやいた。お子様には満足できる仕上がりなのだろう。

そんな不満の残る映画の中で、唯一良かったのはラドンが羽ばたいて飛ぶ姿。衝撃波を周囲にまき散らしながら飛ぶラドンは過去のどの作品よりもリアルで、もっと見たかった。カマキラスとモスラの飛翔シーンも良く、VFXスタッフは頑張っていると思う。ゴジラはもう終わりにしていいから、次は「ラドン」のリメイクを望みたい。

2004/12/24(金)「ゴシカ」

ハル・ベリー主演のホラー。ちっとも怖くないのが困ったものだ。女子刑務所の精神科医ハル・ベリーがある夜、帰宅途中に下着姿の少女に出会う。少女のそばに近づいたベリーはそこで記憶が途切れる。気づくと、自分が勤務していた刑務所の中。ベリーは夫を殺したとして逮捕されていた。いったい何が起こったのか。孤立無援のベリーはなぜかあの少女の幽霊を見るようになる。

因縁話に少女暴行犯の話を絡めてというプロットは当世風だが、話の展開の仕方は古い。ベリーはB級映画にも出る方針らしいからいいのだが、ペネロペ・クルスはほとんど演技のしどころのない役柄で、出る意味が分からない。監督はマシュー・カソビッツ。

2004/12/24(金)「ぼくんち」

休みなのだが、まだ映画館に行くのは不安なので家でDVDを見る。阪本順治「ぼくんち」(2003年、キネ旬ベストテン10位)を見ていたら、これがまた肋骨に悪い出来。おかしくて何度も笑って苦しんだ。阪本監督作品としてはちょっと変わった映画だけど、人物のおかしさは「どついたるねん」あたりと共通する。子役2人もかわいいし、観月ありさに何より感心。中盤、トラックの荷台に立って、タンカを切るシーンなどぴたりと決まっている。傑作だと思う。

しかし大笑いしたのは本編ではなくて、メイキング。岸部一徳と3人の子供のビニールハウスの場面で、阪本監督は岸部一徳に「ここで何かやってください」と頼んだそうだ。アドリブである。そこで岸部一徳が何をやったかというと、飛んでいるハエを手で捕まえる仕草を2回やった。「下妻物語」で樹木希林がやった仕草ですね。これ、本編の方でも笑ったが、アドリブと聞くとますますおかしくなる。

「ぼくんち」の衣装合わせでは、あまりにもボロボロの衣装に温厚な岸部一徳もさすがにムッとしたそうだが、この人ははまり込むとホントにおかしい。

2004/12/23(木)「ラブ・アクチュアリー」

クリスマスに見るにはぴったりのラブストーリー。クリスマスの5週間前からクリスマス当日を経て、その1カ月後まで、いくつかの愛が並行して描かれ、それぞれにうまい。監督は「ブリジット・ジョーンズの日記」の脚本家リチャード・カーティスで、これが監督デビューという。それにしては手慣れたものである。

親友の恋人を好きになってしまった男の思い(これはなんせ、相手がキーラ・ナイトレイですからね。仕方ありません)とか、首相と秘書の秘めた恋とか、作家とポルトガル人メイドの恋とか、おかしくて切なくて悲しくてハッピーなさまざまなパターンが用意されている。終盤にはいくつものクライマックスがあって、お腹いっぱいという感じ。

カーティスの音楽のセンスはよく、ジョニ・ミッチェルの歌がエマ・トンプソンの悲しみの姿にかぶさる部分などは情感がある。ヒュー・グラントは首相にはとても見えない(実際のブレアの方がハンサムだ)が、作品の傷とも言えない。ローラ・リニーが家まで送ってきた男に「1秒だけ待っていてくださる」と言った後の場面はおかしかった。このセリフは終盤、別の人物が口にする。

多数の出演者を描き分け、たくさんのストーリーがあるのにすっきりした印象にした脚本のレベルは高い。これと出演者の好演が相乗効果を上げた佳作と言える。カーティスは「ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12ヶ月」の脚本も担当している。

2004/12/14(火)「誰も知らない」

歩くとキュッキュッと鳴るサンダルを履いて、末っ子のゆき(清水萌々子)が長男の明(柳楽優弥)と一緒に母親を迎えに駅に行く。母親が帰ってくると決まったわけではないが、まだ5歳のゆきはたまらなく母親に会いたかったのだ。自分の誕生日だったから。寒い中、駅の外で座って待っていたゆきはポケットからアポロチョコの箱を取り出して、「最後の1個だあ」とつぶやく。ここを見て、「火垂るの墓」だ、と思った。戦争で両親を亡くした「火垂るの墓」の兄妹は2人だけで必死に生きていく。食べ物が乏しくなる中、妹の節子は好きだったサクマドロップの空き缶に水を入れ、「いろんな味がするわあ」と微笑む。あの場面を思い出した。「火垂るの墓」で食べ物を調達するのは兄の役目だった。この映画の明も同じである。3人の弟妹のために明は必死で動き回る。しかし、悲しいことにゆきは節子と同じ運命をたどることになる。

歩くとキュッキュッと鳴るサンダルを履いて、末っ子のゆき(清水萌々子)が長男の明(柳楽優弥)と一緒に母親を迎えに駅に行く。母親が帰ってくると決まったわけではないが、まだ5歳のゆきはたまらなく母親に会いたかったのだ。自分の誕生日だったから。寒い中、駅の外で座って待っていたゆきはポケットからアポロチョコの箱を取り出して、「最後の1個だあ」とつぶやく。ここを見て、「火垂るの墓」だ、と思った。戦争で両親を亡くした「火垂るの墓」の兄妹は2人だけで必死に生きていく。食べ物が乏しくなる中、妹の節子は好きだったサクマドロップの空き缶に水を入れ、「いろんな味がするわあ」と微笑む。あの場面を思い出した。「火垂るの墓」で食べ物を調達するのは兄の役目だった。この映画の明も同じである。3人の弟妹のために明は必死で動き回る。しかし、悲しいことにゆきは節子と同じ運命をたどることになる。

1988年に起きた4人の子供置き去り事件を基にして、是枝裕和監督が脚本も書いた。映画化までに15年かかったそうだが、それだけの時間をかけた甲斐があったと思う。これは兄妹の悲劇に焦点を当てた「火垂るの墓」よりもずっと深みのある映画である。ひどい母親を描いただけの映画ではないし、電気もガスも水道も止められて悲惨な境遇に落ちた子供たちを描いただけでもない。子供のたくましさ、しっかりした兄、冷たい社会、温かい人々、友をなくす悲しみ、支え合って暮らすことの必要性、そういった諸々のことが胸に迫ってくる。日常描写を丹念に積み重ねて作ったとても丁寧な映画であり、何よりも実際の事件を単純な結論に結びつけない脚本の視点に感心させられた(「レディ・ジョーカー」はこういう風に映画化すべきだったのだと思う)。実際の事件はもっとひどい状況だったそうだ。是枝監督はしかし、長男の言動に注目して映画を組み立てた。

パンフレットにある「演出ノート」はその監督の姿勢がつぶさに語られて感動的である。「保護者遺棄の罪を問う裁判で母親に再会した少年は彼女の期待に応えられなかった自分を責めて涙を流したそうである。この一連の事件の中で、唯一この少年だけが、自らの責任を全うしようとした。そして、全うできずに自分を責めていた。…(中略)僕はこの少年がいとおしくてたまらなくなってしまったのである」。だからこそ映画には悲惨なだけではない子供たちの生活の様子がしっかりと捉えられている。母親がいなくなって自由に外出できることの喜び、自動販売機の返金スペースを探る次男のたくましさ。観客を安易に泣かせようなんて微塵も思っていない演出は立派なものであり、その手綱は最後まで揺るがない。

4人の子供たちの父親はばらばらで、子供の戸籍を作らず、学校に行かせず、外にも出さない母親が「好きな人ができたの」と言って、アパートを出て行く前半は、確かにこのあまりにもしょうがない母親に怒りを覚えるのだけれど、それ以後、子供たちだけの生活が始まって、次第に薄汚れていきながらも生きていく描写を見ていると、母親なんてどうでもよくなってくる。母親は子供たちを捨てたが、同時に子供からも見捨てられた。アパートを出て行く母親を送って、駅前のドーナツ店に入った明は「お母さんは勝手だよ」となじる。それに対して母親は「何が勝手よ。あんたのお父さんの方がよっぽど勝手じゃない。私が幸せになっちゃいけないの」と返す。それは小さな子供を持つ母親が言ってはいけない言葉だ。子供たちが母親の帰りを待っているのは現在の苦境を救ってくれると期待しているからであり、書留で金を送ってくるだけの経済的なつながりだけなら、それは親とは言えない。

妹の死を乗り越えて、また同じ生活を続ける子供たちの姿に「頑張れ、ガンバレ」と言いたくなってくる。同時に誰か助けてやってくれと思わずにはいられない。映画から受けるのはそうした重層的な思いであり、恐らく子供を持つ親は自分の子供を抱きしめたくなるだろう。

柳楽優弥はカンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞したが、それは映画の評価にも直結しているのだろう。「オールド・ボーイ」ではなく、この映画がグランプリであっても良かったと思う。4人の子供たちに加えて、それを助ける韓英恵、ダメな母親を演じるYOU、コンビニの店長役の平泉成、中学野球部の監督寺島進らが良い演技をしている。