2005/05/03(火)「SAW」

いやあ、面白い。B級映画だろうと思って見始めたら、ぐいぐい引き込まれ、ラストで驚かされた。こういう犯人だったのか。まるで見当がつきませんでしたね。血なまぐさい部分があるので、万人向けではないだろうが、アイデアを詰め込んだ脚本の緻密さには感心。きっちり作ってあるミステリだと思う。

薄汚いバスルームで鎖につながれた2人の男。真ん中に自殺死体。閉じこめた犯人は2人にノコギリを与える。目の前の男を殺さなければ、家族を殺す、と片方の男は言われる。予告編ではこのシチュエーションだけが描かれていた。本編を見ると、サイコキラーとそれを追う刑事(ダニー・グローバー)の話が絡んでくる。そのサイコキラーが2人を閉じこめたわけだ。

これほど知能的な犯罪を繰り返すには犯人像に少し無理がある(シチュエーションにもある)のだが、小さな傷と言うべき。ジェームズ・ワン監督と脚本・出演を兼ねたリー・ワネルが考えたストーリーは最近のミステリ映画の中では出色の出来だと思う。中盤で犯人と思われる人物が出てきたあたりで、後は普通のサスペンスになるのかと思ったら、ラストで意外な人物が登場して観客に“最後の一撃”を与える。出し方もアンフェアではない。謎とサスペンスとスリラーが絶妙のブレンドで、昨年見ていたら、ベストテンに入れていただろう。

ワンとワネルは2006年公開を目指して「Silence」という作品を準備中とのこと。どういう映画になるのか楽しみだ。

2005/04/29(金)「海を飛ぶ夢」

東京で見たのはこの映画。「女性の日」だったので、上映開始20分前に行ったら、シャンテシネには既にオバサマたちの長い行列があった。

東京で見たのはこの映画。「女性の日」だったので、上映開始20分前に行ったら、シャンテシネには既にオバサマたちの長い行列があった。

「あなたがテレビで言ったことを忘れない。ラモンが家族の愛に恵まれていないですって! 私は28年間、ラモンの世話をして自分の息子のように思っているわ」。

首から下が麻痺した主人公ラモンの義姉マヌエラが同じ障害を持つ神父に怒りをぶつける。自分の人生に尊厳はなかったとして死を望むラモンは支援者とともに裁判で尊厳死の法制化を訴えた。神父はテレビのインタビューでそれに対するコメントをして、話し合うためにラモンの家にやってきたのだ。この映画が巧みなのは決して裁判をメインに持ってこず、ラモンの家族や友人たちの描写を丹念に積み重ねることで尊厳死の問題を自然に浮かび上がらせていることである。「アザーズ」の時にも思ったが、アレハンドロ・アメナーバルは描写がうまい。主人公が夢の中で空を飛ぶシーンなどにもそれは発揮されている(このシーンの飛翔感、浮遊感はとても印象的なので、邦題にした理由もうなづける)。細部の描写に説得力があるためにテーマも深化する。アメナーバルが言うようにこれは家族愛や男女の愛などさまざまな愛を描いたラブストーリーとして成立している。語りたいテーマをどう語ればいいのかよく分かっているからこうした巧みな映画になるのだと思う。

今年のアカデミー外国語映画賞受賞。実話を基にした映画なのだという。船乗りだったラモン・サンペドロ(ハビエル・バルデム)は25歳の夏に海に飛び込んで首の骨を折り、首から下が麻痺してしまう。以来、ベッドに寝たきりとなった。家族はそのラモンを献身的に支える。兄のホセ(セルソ・ブガーリョ)、その妻マヌエラ(マベル・リベラ)、息子のハビ(タマル・ノバス)、老いた父親ホアキン(ホアン・ダルマウ)の4人。農場と小さな菜園が一家の収入源である。寝返りを打つのにも家族の手を借りなければならないラモンは自分に尊厳はなく、生きる義務を負わされていると感じて、死ぬ権利を要求する。

個人的には人間、放っておいても死ぬのだからそれを早めることはないじゃないかと思うが、義務と感じるほどラモンにとって生きることはつらいことなのである。四肢麻痺の患者すべてに尊厳がないということか。そうではない、とラモン自身も否定する。四肢麻痺の神父はそれを例証する存在でもある。愛に恵まれたラモンのような存在であっても、死にたいと思うことはある。自分一人の力では自殺できない人間は死ぬために他人の力を借りなければならない。しかし、死を手助けした人間は犯罪に問われる。その現状を変えろ、死ぬ自由を与えろというのが映画のシンプルな主張である。

ただし、映画に感動するのは献身的にラモンの介護をするマヌエラの姿であり、自身も痴呆の病気を持つ弁護士フリア(ベレン・エルダ)であり、ラモンに好意を寄せるロサ(ロラ・ドゥエニャス)であり、ラモンの主張を理解して手助けするジェネ(クララ・セグラ)たちの姿である。ラモンを死なせたくない兄、ラモンの言うことに従う甥のハビ、なすすべもなく見守る年老いた父親など、それぞれの描写に豊かな情感が込められる。それが大上段にテーマを振りかざすような幼稚な映画になることを免れた理由だろう。死にに行くラモンの乗った車を見送っていたハビが思わず追いかけて走り出すシーンはそうした登場人物たちのしっかりとした描写に支えられていっそう感動的になる。

アメナーバルはテーマ主義の監督では決してなく、描写主義の人なのだと思う。そしてその姿勢は優れた映画監督に欠かせない条件なのである。36歳のハビエル・ハルデムが詳細なメイクで50代のラモンを演じている。メイクだけでなくその演技の充実には驚嘆せざるを得ない。

2005/04/25(月)「インファナル・アフェアIII 終極無間」

善か悪かの狭間の無間地獄に堕ちた男たちを描いた映画にふさわしい決着の付け方だとは思うものの、3部作の締めくくりには決定的に物足りない思いが残る。これが1作だけの話ならこういうラストもありなのだが、3部作として見ると、アンディ・ラウの運命はあまりにも小さいレベルでの話に終わった印象がある。この決着のつけ方を有効にするために中盤、精神科医のケリー・チャンの存在が大きくなってくる。しかしケリー・チャン、ヒロインとしては前作のカリーナ・ラウの足下にも及ばない。美人ではあっても演技の質が軽すぎるのだ。トニー・レオンとの絡みのユーモアなどこのシリーズの雰囲気とはかけ離れたものだろう。2作目が面白かったのはヤクザ映画、ギャング映画の側面が強調されて裏切りに次ぐ裏切りが展開されたからで、大変密度の濃い話をうまくまとめていた。今回は1作目のつながりと過去の回想を展開して新しい側面も見せるのだけれど、結局、1作目のその後の話であり、落ち穂拾いにしかならなかった。当初から3部作の構想があったという割には不満の残る出来である。2作目がいかに素晴らしい出来だったかをあらためて痛感した。

善か悪かの狭間の無間地獄に堕ちた男たちを描いた映画にふさわしい決着の付け方だとは思うものの、3部作の締めくくりには決定的に物足りない思いが残る。これが1作だけの話ならこういうラストもありなのだが、3部作として見ると、アンディ・ラウの運命はあまりにも小さいレベルでの話に終わった印象がある。この決着のつけ方を有効にするために中盤、精神科医のケリー・チャンの存在が大きくなってくる。しかしケリー・チャン、ヒロインとしては前作のカリーナ・ラウの足下にも及ばない。美人ではあっても演技の質が軽すぎるのだ。トニー・レオンとの絡みのユーモアなどこのシリーズの雰囲気とはかけ離れたものだろう。2作目が面白かったのはヤクザ映画、ギャング映画の側面が強調されて裏切りに次ぐ裏切りが展開されたからで、大変密度の濃い話をうまくまとめていた。今回は1作目のつながりと過去の回想を展開して新しい側面も見せるのだけれど、結局、1作目のその後の話であり、落ち穂拾いにしかならなかった。当初から3部作の構想があったという割には不満の残る出来である。2作目がいかに素晴らしい出来だったかをあらためて痛感した。

潜入捜査官ヤン(トニー・レオン)の殉職6カ月前と10カ月後の話が複雑に絡み合って映画は進行する。時間軸を動かす脚本・演出は凝っているが、技術的なうまさを感じるほどではない。マフィアに内通したラウ(アンディ・ラウ)はヤンの殉職後、一時的に庶務課に左遷させられる。善人になりたいと願うラウは警察内部にいる潜入マフィアを始末してきた。保安部のヨン警視(レオン・ライ)にもどこか不審な点があった。疑いが晴れて内務調査課に異動したラウはヨンの身辺を探り始める。ヨンは密かに中国本土のマフィアであるシェン(チェン・ダオミン)と接近していた。シェンはヤンの殉職前にマフィアのボス、サム(エリック・ツァン)と取引関係にあり、ラウはヨンが潜入マフィアではないかという疑いを強くする。ラウは同時に精神科医のリー(ケリー・チャン)に近づき、ヤンのカルテを手に入れようとする。

と、ストーリーを書いていってもなかなかこの映画の面白い部分は伝わらないだろう。複雑な人間関係が織りなす群像劇や、登場人物の皮肉で奥深い苦悩が浮き彫りにされていくところにこのシリーズの面白さはある。今回、苦悩を一身に背負っているのはラウで、サムの組織が壊滅したことでラウは善人になろうという思いを強くする。元々、組織に入ったのもサムの妻マリー(カリーナ・ラウ)に恋したからだった。そのマリーも死に、ラウにはマフィアの内通者であることの理由はなくなっている。そして最後まで警察官として生きたヤンの存在に強く惹かれることになる。ここを強調していくと、こういうヒッチコックを思わせるような結末になるのだろう。ただ、アンディ・ラウは主人公としては個人的に弱く感じる。

2作目はエリック・ツァンやヤンを助ける警部役のアンソニー・ウォンらベテラン俳優たちの演技が光っていた。今回もこうしたベテランは登場するけれど、映画の中心にいるのはラウであり、群像劇の面白さは薄れてしまった。その代わりに新しく登場したレオン・ライとチェン・ダオミンの存在が光っている。この2人の演技が今回の数少ない収穫と言えようか。

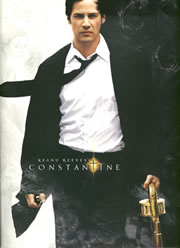

2005/04/17(日)「コンスタンティン」

肺ガンのくせにヘビースモーカー。若い頃、自殺を図ったために天国への門は閉ざされている。虚無的で偽悪的な主人公のジョン・コンスタンティンのキャラクターは魅力的だ。コンスタンティンは(映画では)死んで地獄に行きたくないために人間界に侵略してくる悪魔たちを追い返している。幼い頃から悪魔が見える能力を持っていたために長じてエクソシストになり、悪魔退治屋になった。それとて、正義のためではなく自分のためというのがいい。そのコンスタンティンをキアヌ・リーブスが颯爽と演じる。血を吐きながら、たばこを吸い、機関銃に似た武器で悪魔と戦う。DCコミックスの人気キャラクターを、ミュージックビデオ出身で監督デビューのフランシス・ローレンスはスタイリッシュにビジュアルに映像化している。まるで核戦争後のような地獄のビジュアルなど映像面では水準を保っているのだが、惜しいことにキャラクターに血肉が通っていない。だから物語にはそれなりのひねりがあるのに、エモーションが高まっていかない。ビジュアルがビジュアルにとどまっているのはそのためだろう。ニヒルな主人公を突き動かすエモーションをもっと描く必要があったと思う。ミュージックビデオ出身の監督が陥りやすい欠陥にすっぽりはまっている。

肺ガンのくせにヘビースモーカー。若い頃、自殺を図ったために天国への門は閉ざされている。虚無的で偽悪的な主人公のジョン・コンスタンティンのキャラクターは魅力的だ。コンスタンティンは(映画では)死んで地獄に行きたくないために人間界に侵略してくる悪魔たちを追い返している。幼い頃から悪魔が見える能力を持っていたために長じてエクソシストになり、悪魔退治屋になった。それとて、正義のためではなく自分のためというのがいい。そのコンスタンティンをキアヌ・リーブスが颯爽と演じる。血を吐きながら、たばこを吸い、機関銃に似た武器で悪魔と戦う。DCコミックスの人気キャラクターを、ミュージックビデオ出身で監督デビューのフランシス・ローレンスはスタイリッシュにビジュアルに映像化している。まるで核戦争後のような地獄のビジュアルなど映像面では水準を保っているのだが、惜しいことにキャラクターに血肉が通っていない。だから物語にはそれなりのひねりがあるのに、エモーションが高まっていかない。ビジュアルがビジュアルにとどまっているのはそのためだろう。ニヒルな主人公を突き動かすエモーションをもっと描く必要があったと思う。ミュージックビデオ出身の監督が陥りやすい欠陥にすっぽりはまっている。

冒頭、メキシコでキリストを殺した“運命の槍”が地中から掘り出され、見つけた男が憑かれたように歩き始める。車がぶつかっても男は傷ひとつ負わない。槍を持った男が通ると、周囲にいた牛たちがバタバタ倒れていく。変わって、主人公コンスタンティンが少女に取り憑いた悪魔を払う場面。自分の手には負えないとヘネシー神父(ブルイット・テイラー・ビンス)がコンスタンティンに悪魔払いを依頼したのだ。その悪魔払いの中でコンスタンティンは今までとは違う何かを感じる。神と悪魔は中立を保っているはずなのに、悪魔が少女の体を借りて人間界に進出しようとしていた。女性刑事アンジェラ(レイチェル・ワイズ)は妹の自殺の謎に迫るため、偶然会ったコンスタンティンに協力を求める。いったんは断ったコンスタンティンだが、アンジェラの背後に悪魔がつきまとっているのを知り、妹の死の真相を探り始める。

映画は大天使ガブリエル(ティルダ・スウィントン)、サタンの死者バルサザール(ギャビン・ロズデイル)、神と悪魔の間で中立を保つミッドナイト(ジャイモン・フンスー)、天使でも悪魔でもないハーフ・ブリードたちを巻き込んで進行する。それぞれにいい役者をそろえ、物語も悪くないのに、どうも深みに欠けるのはやはり演出に力が足りないためか。破綻のない映画には仕上がったが、一通りそろえれば、映画は面白くなるわけでもないらしい。「ブレイド」と「マトリックス」を合わせたような展開で、全般的に目新しさに欠けるのも一因だが、何よりも破綻を恐れて小さな完成度にとどまった印象がある。まとめることだけに力を注いだ感じなのである。

アンジェラと妹の2役を演じるレイチェル・ワイズは色っぽくてよろしい。クライマックスに登場するピーター・ストーメアは飄々としながら一筋縄ではいかない雰囲気を漂わせるサタンを好演していると思う。

2005/04/16(土)「オアシス」

キネ旬ベストテン4位。東京では昨年2月に公開された。軽度の知的障害のある男ジョンドゥ(ソル・ギョング)と脳性マヒで体が不自由なコンジュ(ムン・ソリ)のラブストーリー。まず、ムン・ソリのリアルな演技に驚き、こうした2人を主人公にして映画を成立させてしまうイ・チャンドン監督の力量に驚く。2人はそれぞれ周囲から理解されていない。だからこそお互いがお互いを切実に必要としている。それが周囲にまったく通じない。いや障害を持つ2人は自分たちの真実を周囲に伝える術を持たないのだ。圧倒的に孤立した絶望的状況の中で、映画は悲劇的展開に走りそうになるけれど、そうはならず、2人の純粋さを強烈に浮かび上がらせる。希望を持たせるラストが素晴らしい。

一方で、ぎりぎりのところで成立している映画だとも思う。ムン・ソリの演技は一歩間違えれば、障害者差別と受け取られる恐れもある。脳性マヒの患者はこういう姿形をしていると表現すること自体が差別を含むものだからだ。物まねと演技は紙一重なのだ。そうならなかったのはイ・チャンドンの確かな視点と真摯な演出があるからだろう。安易な泣かせにすることなど、イ・チャンドンの頭には最初からなかったに違いない。