2006/01/30(月)「THE 有頂天ホテル」

グランドホテル形式で描く都会的なコメディ。三谷幸喜の映画は評判になった「ラヂオの時間」(1997年、キネ旬ベストテン3位)も「みんなのいえ」(2001年)もそれほど感心しなかったが、これは素直に面白かった。数多くの登場人物を出し、細かいエピソードをつなぎ合わせる手腕はたいしたもので、西田敏行と香取慎吾と佐藤浩市が絡むエピソードなど、昨年11月22日の日記に書いた僕が考えるうまい脚本の例とほぼ同じである。

グランドホテル形式で描く都会的なコメディ。三谷幸喜の映画は評判になった「ラヂオの時間」(1997年、キネ旬ベストテン3位)も「みんなのいえ」(2001年)もそれほど感心しなかったが、これは素直に面白かった。数多くの登場人物を出し、細かいエピソードをつなぎ合わせる手腕はたいしたもので、西田敏行と香取慎吾と佐藤浩市が絡むエピソードなど、昨年11月22日の日記に書いた僕が考えるうまい脚本の例とほぼ同じである。

洪水のようなセリフとドタバタした慌ただしい展開の中で、ふっと立ち止まるシーン(例えば、ベッドの中で物思いにふけっているYOU)が効果的だ。大晦日のカウントダウン・パーティーに関わる人々はそれぞれにどこか現状に満足していない。その思いを解消していく終幕へのもって行き方がとてもうまい。「夢をあきらめてはいけない」「他人の目を気にするな」「自分らしく生きろ」という当たり前のことが当たり前にできていないからこそ、その言葉は僕らを元気づけてくれるのだろう。クスクス笑って、爆笑して、最後は心地よい気分になる映画。ホテルの中に限定した作りは演劇的な要素が強いけれど、同時にハリウッドの50年代の映画の雰囲気を備えたソフィスティケイトされた映画であり、映画マニアだからこそ作れた映画だと思う。三谷幸喜がこの映画の中で多数引用している過去の映画の断片や、さりげない伏線の数々はとても一度見ただけでは全部を見つけられないだろう。2度、3度見ても新たな発見ができるのではないか。

キネ旬1月下旬号の三谷幸喜と和田誠の対談によれば、三谷幸喜はこの映画を「火事の起こらない『タワーリング・インフェルノ』」として作ろうとしたという。そう言われてみれば、パニック映画には多数の登場人物が出てきて、災害に遭うことでそれぞれのドラマを展開させていくわけで、グランドホテル形式と似ている。映画は高級ホテル「アバンティ」の副支配人・新堂(役所広司)を主人公にして、カウントダウン・パーティーの準備を進めるホテルの従業員や宿泊客のさまざまな事情と次々に起こるトラブルをテンポ良く描いていく。主要登場人物だけで25人、描かれるエピソードはとても多くて、映画数本分の数が詰め込んである。早口のセリフで映画が進むので、ああこれは伏線をいくつも見逃しているだろうなという気分になるが、それは脚本の計算でもあるのだろう。観客に考える暇を与えないようなスピードで映画はどんどん進んでいく。だからこそ、それが止まるシーンの印象が強まることになる。

先に挙げたYOUは、本来は洋楽を歌いたいのに事務所の社長(唐沢寿明)から邦楽に変更され、しかもホテルに取り入るために新堂と一夜の関係を強要されることになる。ホテルのベルボーイ憲二(香取慎吾)は歌手の道をあきらめて故郷へ帰ろうとしている。国会議員の武藤田(佐藤浩市)は汚職疑惑でマスコミから追いつめられる日々。新堂はホテルマンとして優秀であるにもかかわらず、演劇をあきらめた過去にこだわっている。そうした人々が騒動の中で立ち止まって考え、自分の行く道を確認することになるのだ。ラスト近くにある役所広司と佐藤浩市の「いってらっしゃいませ」「帰りは遅くなる」という会話はだからこそしびれる。

三谷幸喜はこの多くの登場人物の画面には描かれない背景まで細かく設定しているのだろう。撮影現場での俳優のアドリブも多く、それを脚本に取り入れたそうだが、それはこうした設定がしっかりしているから出てくるのだと思う。この映画の中で多用されるワンシーン・ワンカットを僕は映画的な技術とは思わないが、それでもこの映画においては俳優の演技の持ち味を引き出す上で有効に作用していると思う。その効果で西田敏行のシーンはどれもおかしかった。

ぜいたくを言うなら、香取慎吾の歌う「天国うまれ」という歌にもっと魅力がほしかったところではある。これは佐藤浩市の心変わりの契機になる歌なので、ちょっと聞いただけで傑作というぐらいの歌を用意したいところなのだ。オリジナルではなく、既存の有名な曲であってもかまわなかったと思う。

2006/01/18(水)「亀も空を飛ぶ」

キネ旬ベストテン3位。イランに住むクルド人監督であるバフマン・ゴバディがイラク北部の村に生きるクルド人の子供たちの過酷な生活を描く。地雷で手や足をなくした子供が普通にいたり、除去した地雷を売って生活の糧を得る子供たちの姿、過去の恐ろしい出来事に心を痛め、いつも無表情な少女の姿には言葉を失うが、この映画が優れているのは両腕をなくした少年が予知能力を持っているというファンタスティックな設定や日々のユーモアを織り込んで普遍的な映画に仕上げていることだ。現実から近いところで成立させたフィクションで、現実に軸足を置きつつ、フィクションの有効性を最大限に生かしている。クルド人の監督だから、描いてあるのは弾圧と迫害と虐殺にさらされてきたクルド人の悲惨な現状なのだが、これは単に戦争の犠牲になるのはいつも子供たちだ、という風に設定を無視して短絡的に受け取ってしまっても悪くはないと思う。映画を見た後、すぐにどこかの子供を救える募金に協力したくなる気分にさせる映画である。

キネ旬ベストテン3位。イランに住むクルド人監督であるバフマン・ゴバディがイラク北部の村に生きるクルド人の子供たちの過酷な生活を描く。地雷で手や足をなくした子供が普通にいたり、除去した地雷を売って生活の糧を得る子供たちの姿、過去の恐ろしい出来事に心を痛め、いつも無表情な少女の姿には言葉を失うが、この映画が優れているのは両腕をなくした少年が予知能力を持っているというファンタスティックな設定や日々のユーモアを織り込んで普遍的な映画に仕上げていることだ。現実から近いところで成立させたフィクションで、現実に軸足を置きつつ、フィクションの有効性を最大限に生かしている。クルド人の監督だから、描いてあるのは弾圧と迫害と虐殺にさらされてきたクルド人の悲惨な現状なのだが、これは単に戦争の犠牲になるのはいつも子供たちだ、という風に設定を無視して短絡的に受け取ってしまっても悪くはないと思う。映画を見た後、すぐにどこかの子供を救える募金に協力したくなる気分にさせる映画である。

アメリカのイラク侵攻前の2003年春、トルコ国境に隣接する北部の村が舞台。大人たちは間もなく始まる戦争の情報を得ようと、テレビのアンテナを立てるのに必死だ。主人公の少年ソランはそうした衛星アンテナの設置も行っているのでサテライトと呼ばれる。サテライトは村の子供たちを率いて、地雷を除去し、それを売っている。ある日、この村に両腕をなくした少年ヘンゴウと赤ん坊リガーを背負った少女アグリンの兄妹がやってくる。アグリンに一目惚れしたサテライトは何かと世話をするようになる。ヘンゴウは地雷の埋まった場所を言い当てたり、トラックの爆発を予言したりする。予知能力があるらしい。アグリンはいつも無表情で、なぜかリガーを嫌っている。

こうした設定の下、映画は村の子供たちの日常を活写していく。子供たちはただ悲惨ではなく、笑顔も見せるし、たくましさもあるが、そうした姿が逆に痛ましい気分を起こさせる。しかし、個人的に心を揺さぶられたのは過酷な子供たちの姿よりも、地雷原の中に迷い込んだ幼児を助けようとする主人公サテライトの姿。子供たちのリーダーで、要領のいいだけの少年かと思えたサテライト、実はしっかりしたいいやつなのである。サテライトは戦争孤児で、アメリカに憧れている。フセインから弾圧を受けてきたクルド人にとって、アメリカの侵攻は弾圧からの解放を意味する。政治的な観点から見れば、アメリカはベトナム戦争でも北ベトナム政府から迫害されていた山岳民族に反政府勢力を組織させたし、この映画もそういう風に利用される恐れがあったが、ゴバディはアメリカを信用していず、「独裁者がフセインから変わっただけ」というスタンスのようだ。化学兵器で虐殺を行ったフセインよりはまし、といったところか。アカデミー外国語映画賞のイランの代表作品になったにもかかわらず、賞にノミネートされなかったのはそういう部分があるからかもしれない。

イラクではアメリカの後押しによってクルド人の大統領が誕生したが、クルド人が本当に弾圧と迫害から逃れるためにはクルド人の国を作るしかないだろう。クルド人はトルコ、イラン、イラク、シリアなどに分散しているから問題は複雑で、そのめどは全くない。民族と住む国が一致しない悲劇(母国語と母語が一致しない悲劇)はいつになったら解消されるのだろう。

パンフレットによれば、映画でヘンゴウを演じる少年ヒラシュ・ファシル・ラーマンは実際には地雷ではなく、感電事故で両腕をなくしたそうだ。本当に目が見えなかったリガー役の赤ん坊アブドラーマン・キャリムはその後手術を受け、視力を取り戻したという。

2006/01/17(火)「プルーフ・オブ・マイ・ライフ」

数々の賞に輝くデヴィッド・オーバーンの戯曲「プルーフ/証明」をジョン・マッデン監督とグウィネス・パルトロウの「恋におちたシェイクスピア」コンビで映画化。マッデンとパルトロウは2002年のロンドンの舞台でも演出・主演を務め、高い評価を受けたという。手慣れた題材のはずだが、なかなか話が見えてこない映画の前半が思わしくない出来なのは映画化にあたって付け加えたという葬儀とパーティーのシーンがやや精彩を欠くためか。舞台劇らしく会話が多いことも映画的なノリにブレーキをかけているようだ。

数々の賞に輝くデヴィッド・オーバーンの戯曲「プルーフ/証明」をジョン・マッデン監督とグウィネス・パルトロウの「恋におちたシェイクスピア」コンビで映画化。マッデンとパルトロウは2002年のロンドンの舞台でも演出・主演を務め、高い評価を受けたという。手慣れた題材のはずだが、なかなか話が見えてこない映画の前半が思わしくない出来なのは映画化にあたって付け加えたという葬儀とパーティーのシーンがやや精彩を欠くためか。舞台劇らしく会話が多いことも映画的なノリにブレーキをかけているようだ。

しかし、後半、世紀の数学の証明に関する話になって映画は輝き始める。天才的な数学者でありながら精神を病んだまま死んだ父親から、その負の側面までも受け継いだと思いこみ、精神的に不安定な娘の再生への光を映画はくっきりと浮かび上がらせるのだ。この父と娘はロン・ハワード「ビューティフル・マインド」のラッセル・クロウのように精神を病んでいるけれども、天才的なひらめきを持っていて、そこがとても興味深い。化粧気のないパルトロウの演技は繊細で、ある意味、エキセントリックで感情移入しにくいヒロインに複雑な陰影を与えている。知的な女優だなと思う。

映画は27歳の誕生日に一人でシャンパンを飲むキャサリン(グウィネス・パルトロウ)と父親ロバート(アンソニー・ホプキンス)の会話で始まる。話しているうちに父親は1週間前に死んだことが分かる。黒木和雄「父と暮せば」を思わせるシチュエーションだが、それはここだけ。3年前、精神を病んだ父親が1年間だけまともだったころの思い出から始まって過去と現在を行き来しながら、映画は父娘の関係とキャサリンの苦悩、ロバートのかつての教え子ハロルド(ジェイク・ギレンホール)やキャサリンとは対照的な姉クレア(ホープ・デイビス)との関係を描いていく。ロバートは20代のころ、数学の世界で次々に偉大な功績を残し、天才と言われたが、その後、精神を病んだ。ハロルドと親しくなったキャサリンが1冊のノートに書かれた世紀の数学の証明を書いたのは自分だと話す場面からがこの映画のメインで、筆跡がロバートのものだとして信じないクレアとハロルドにキャサリンは絶望する。通貨アナリストとして成功しているクレアは現実的なタイプで、キャサリンが父親の病気を受け継いでいると思っており、自分の住むニューヨークに連れて行こうとする。

人生の証明などと分かった風な意味を付け加えたこの邦題は直截すぎるばかりか意味を限定して良くないと思うが、確かに映画が描くのは数学の証明の秘密とそれを通して自分の人生の証明を果たしていくキャサリンの姿である。脚本はデヴィッド・オーバーン自身と劇作家アーサー・ミラーの娘レベッカ・ミラーの共同。映画的に際だった手法はないけれども、オーソドックスな作りではあり、舞台を楽しむように見る映画なのだと思う。

劇中、ロバートが口にする「人間の頭脳の頂点は23歳」という言葉は、それをとうに過ぎた年代のものとしては悲しいが、これは天才だからこそ感じる不安なのかもしれない。そしてその不安こそが精神を病む引き金になったのかもしれないと思う。99%のパースピレーションと1%のインスピレーションからなる天才はインスピレーションを生むためにもがき苦しんでいるのだ。

2006/01/12(木)「輪廻」

「呪怨」の清水崇監督の新作で、35年前に大量殺人があったホテルを題材にした映画のスタッフとキャストが怪異に襲われるホラー。中心となるアイデアは過去にも例があり、ちょっと考えただけで、設定は異なるけれどもポール・バーホーベンのあの作品とかアラン・パーカーのあの作品が思い浮かぶ。リーインカーネーションを描いた映画としてはこうするか、それこそ「リーインカーネーション」(1976年、J・リー・トンプソン監督)のようにするかしかないのだろう。また、大量殺人のあったホテルと言えば、スティーブン・キング「シャイニング」=映画化はスタンリー・キューブリック=を思い出さずにはいられず、「輪廻」は幽霊屋敷もののバリエーションとも言える(幽霊屋敷の最高傑作は「シャイニング」ではなくリチャード・マシスン「地獄の家」=映画化はジョン・ハフ「ヘル・ハウス」=だと思う)。考えてみれば、「呪怨」自体、幽霊屋敷もののバリエーションであったわけだが、あれは場に取り憑いた怨念が無関係の人まで巻き込んでいく怖さがあった。「輪廻」の場合、幽霊屋敷と生まれ変わりをミックスさせた結果、関係者のみが犠牲になることになり、それで怖さが半減している(もっとも、誰が関係者であるのかは本人にさえ分からない)。出来事に合理的な説明があるので怖くなくなったし、スケールが小さくなったのは残念だが、映画のまとまりは、脚本がしっかりしているので「呪怨」よりも上だろう。こういうジャンルで新しいアイデアを取り入れるのは容易ではないが、あと一ひねりしたいところだ。

「呪怨」の清水崇監督の新作で、35年前に大量殺人があったホテルを題材にした映画のスタッフとキャストが怪異に襲われるホラー。中心となるアイデアは過去にも例があり、ちょっと考えただけで、設定は異なるけれどもポール・バーホーベンのあの作品とかアラン・パーカーのあの作品が思い浮かぶ。リーインカーネーションを描いた映画としてはこうするか、それこそ「リーインカーネーション」(1976年、J・リー・トンプソン監督)のようにするかしかないのだろう。また、大量殺人のあったホテルと言えば、スティーブン・キング「シャイニング」=映画化はスタンリー・キューブリック=を思い出さずにはいられず、「輪廻」は幽霊屋敷もののバリエーションとも言える(幽霊屋敷の最高傑作は「シャイニング」ではなくリチャード・マシスン「地獄の家」=映画化はジョン・ハフ「ヘル・ハウス」=だと思う)。考えてみれば、「呪怨」自体、幽霊屋敷もののバリエーションであったわけだが、あれは場に取り憑いた怨念が無関係の人まで巻き込んでいく怖さがあった。「輪廻」の場合、幽霊屋敷と生まれ変わりをミックスさせた結果、関係者のみが犠牲になることになり、それで怖さが半減している(もっとも、誰が関係者であるのかは本人にさえ分からない)。出来事に合理的な説明があるので怖くなくなったし、スケールが小さくなったのは残念だが、映画のまとまりは、脚本がしっかりしているので「呪怨」よりも上だろう。こういうジャンルで新しいアイデアを取り入れるのは容易ではないが、あと一ひねりしたいところだ。

映画監督の松村(椎名桔平)は35年前、群馬県のホテルで起きた大量無差別殺人を描いた映画「記憶」の製作を進めていた。大学教授が家族を含む11人を殺して自殺した事件。映画のオーディションに行った女優の杉浦渚(優香)はその直後から不気味な少女の幻影を見るようになる。オーディションに合格した渚はスタッフ、キャストともに事件のあったホテルへ行く。そこでも渚は不気味な幻影を見る。やがてその少女は事件の犠牲者で教授の娘だったことが分かる。渚はその少女の役を映画で演じることになっていたのだ。女子大生の木下弥生(香里奈)は小さいころから赤い屋根のホテルの夢を見続けていた。弥生は恋人の尾西(小栗旬)から自分の前世を知っているという新人女優・森田由香(松本まりか)を紹介される。由香には首に絞められたような痣があり、図書館で何者かに連れ去られてしまう。弥生は35年前の事件を調べ、やがてホテルにたどり着く。

クライマックスは犯行が記録された8ミリの映像と映画の撮影現場で渚を襲う怪異とホテルで恐怖にさらされる弥生の3つのシーンが交互に描かれる。荒れ果てたホテルが一瞬にして新しくなるところなどはそのまま「シャイニング」だが、このクライマックスの構成や映画のセットが実際のホテルにオーバーラップしていく場面は映画のオリジナルなところだと思う。冒頭、2人の男が何者かに襲われて死ぬ。実は訳の分からないここが一番怖い雰囲気がある。クライマックスが怖くなく、ある意味笑えるシーンさえあるのは訳が分かってしまったからで、だから観客の予想をもう一度裏切るようなショッキングなひねりが欲しくなるのだ。「ヘル・ハウス」が面白かったのは最後の最後まで謎を引きずった部分があり、それを解くことが幽霊の撃退につながっていたためだ。マシスンのアイデアの勝利といったところか。映画のオリジナルでああいう手の込んだストーリーを考えるのは難しいのかもしれない。

主人公の優香は恐怖に引きつる演技がなかなかうまかった。香里奈も好演しているが、一番のうまみは一シーンだけ出てくる黒沢清か。知的な感じが役柄に合っていた。この映画、一瀬隆重プロデュースによるJホラーシアターの第2弾(第1弾は2004年公開の「感染」「予言」2本立て)。僕が見た劇場では観客4人だった。いくら世界配給が決まっているとはいっても、ヒットしてくれないと、後が続かないのではないか。この映画自体、世界を意識して真っ当なホラーに(暗闇でいきなりワッと脅かすようなあざとい演出を控えめにして)仕上げたのかもしれない。

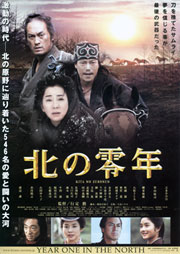

2006/01/04(水)「北の零年」

酷評が多かったが、テレビで見ると長すぎる(2時間48分)のを除けば普通の作品に見える。ただ、誰もが言うように吉永小百合がこの役をやるのは年齢的に無理。どう見積もっても20年前までしか成立しない配役で映画を作ろうとした企画自体に失敗の一因があったと思う。しかし、それ以上に感じたのは脚本・演出における描写の弱さだ。北の大地で苦闘する人々の描写にリアリティが不足しており、これが致命傷になった感がある。それこそテレビドラマ並みの描写しかないのである。

酷評が多かったが、テレビで見ると長すぎる(2時間48分)のを除けば普通の作品に見える。ただ、誰もが言うように吉永小百合がこの役をやるのは年齢的に無理。どう見積もっても20年前までしか成立しない配役で映画を作ろうとした企画自体に失敗の一因があったと思う。しかし、それ以上に感じたのは脚本・演出における描写の弱さだ。北の大地で苦闘する人々の描写にリアリティが不足しており、これが致命傷になった感がある。それこそテレビドラマ並みの描写しかないのである。

明治4年、徳島の淡路島の藩が明治維新の混乱で北海道に移住を命じられる。第一陣の546人は新しい国づくりを目標に懸命に開拓に励むが、廃藩置県によって、藩はなくなり、彼らは藩からも国からも見捨てられる。木を伐採し、荒れ地を開墾していく武士とその家族の様子が前半ではメインになる。ストーリーは悪くないのに響いてこないのは北海道の寒さが通り一遍にしか描かれない上に、稲が育ちにくい地での農業の在り方もそこから生じる貧しさの描写もありきたりであるためだ。農業の苦闘を描くのならば、「愛と宿命の泉」(1986年)ぐらいの描写が欲しいところ。それができなかったのは脚本の那須真知子も監督の行定勲も農業の実際を知らないからだろう。だいたい開拓の話を那須真知子に書かせる方が間違っている。

行定勲の狙いは武士が開拓をするというミスマッチを描くことにあったのかもしれない。薬売りの香川照之がのし上がり、武士たちを苦しめる描写などは面白いし、いやらしさにリアリティを持たせた香川照之の演技のうまさはこの映画の数少ない見どころとなっている。ただ、これもよくある悪徳商人対武士の図式にすぎない。

妻(石田ゆり子)を香川照之に取られて落ちぶれる柳葉敏郎や、やはり香川照之の下で働かざるを得なかった石橋蓮司の苦渋、何よりも妻子を見捨てた渡辺謙の心変わりを詳細に描けば、何とかなったのかもしれない。那須真知子としては後半、吉永小百合が馬を育てて成功するあたりをメインにしたかったのだろうが、これも詳細な描写がないので説得力を欠いている。吉永小百合の娘役で「SAYURI」の大後寿々花が出ていることは記憶に値するか。