2021/07/18(日)「美女と野獣」の先にあるテーマ「竜とそばかすの姫」

主人公は高知県の田舎町に住む女子高校生のすず(中村佳穂)。すずの母親はすずが幼い頃、増水した川の中州に取り残された少女を助けようとして亡くなった。その事故以来、父親と2人暮らしで、成長したすずは父親とまともに会話していない。好きだった歌も歌えなくなった。ある日、すずはパソコンに詳しい親友のヒロちゃん(幾田りら)に誘われ、50億人以上が集うネットの仮想世界<U>に参加する。<U>は現実の人間のキャラクターを元にした分身As(アズ)で別のキャラクターを生きることができる。すずのAsはベルという名の歌がうまい、そばかす美人だった。ベルは歌と美貌で人気を得てコンサートを開くが、そこに竜と呼ばれる謎の存在が現れ、コンサートを無茶苦茶にしてしまう。正義を名乗るAsの集団は執拗に竜を追い詰めていく。

近年の細田監督作品は家族をテーマにしている。この作品も終盤、「美女と野獣」を離れて家族の問題を描いていくことになる。すずの母親が少女を助けようとして死ぬ設定はなぜ必要だったのか。クライマックス、すずは自分の行動の過程であの時の母親の姿を思い出す。母親は危険を冒してでも少女を見殺しにすることなどできなかった。母親は自分を見捨てて少女を助けようとして、結果的に自分に寂しい思いをさせることになったと、すずは思ってきたのだが、自分が同じような立場になって初めて母親の決断を肯定することができたに違いない。それは母親を深く理解することであり、父親との和解にもつながっていく。そうしたすずの変化が胸を打つ。

3DCGを取り入れた<U>の造型は素晴らしく、アニメーションの表現は細部まで美しく丁寧だ。「美女と野獣」のアラン・メンケンほどではないにせよ、音楽も世界を豊かに彩っている。アニメの表現を突き詰め、テーマを十分に描いて間然とするところがない傑作だと思う。

2021/07/01(木)6月に見た映画

「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」

脚本の弱さが致命的。前作もそうだったが、30分のテレビドラマでは成立したものが、2時間の映画では持たない。前半の退屈さに比べれば、後半のロシアンルーレットの場面は悪くないが、いかさまのトリックが穴だらけ。もっと脚本を練ってほしい。浜辺美波、池田エライザ、森川葵などのファンの方はどうぞ。

「明日の食卓」

WOWOWオンデマンドで見た。石橋ユウという同じ名前(ユウの漢字は違う)で同じ小学3年の男子児童を育てる3人の母親の話。裕福な家庭(尾野真千子)、共働きの家庭(菅野美穂)、シングルマザーの家庭(高畑充希)と3つの家庭は異なる環境だが、それぞれに男児を巡る問題が起きてくる。子育てを巡る切実な問題が描かれ、瀬々敬久監督が力作に仕上げている。一つ疑問なのはこれ、原作由来の問題なのだが、児童が同じ名前である必要がないこと。3人の母親に接点がまるでなく、冒頭に描かれる事件との関連を示唆してるにも関わらず、なんだこれはというラストになる。つまり、3つの話を一つの作品にまとめたいがために同じ名前にし、余計な事件を加えたという構成なのだ。

しかも、そっちの事件の方が深刻なので、そっちを詳しく描かないとダメでしょう。ネタバレになりかかってるのでやめるが、子育ての母親の苦悩を描く部分はとても良いので、もったいない構成と思う。

「AWAKE アウェイク」

Netflixオリジナル。SFだったので見たが、激しく後悔した。世界的な大停電の後、人類は眠れなくなってしまい、昏睡状態の患者たちも目を覚ます(だから「アウェイク」というタイトル。目覚めというより不眠症だ)。主人公の娘はなぜか眠れる。その娘を政府機関が狙ってくるという展開で、アイデアの発展が少しもないC級SFだった。

IMDb4.8、メタスコア35点、ロッテントマト31%と酷評されている。

「Mr.ノーバディ」

アメリカではそんなに評価が高くない(IMDb7.4、メタスコア63点、ロッテントマト83%)ので、スルーしようかと思ったが、日本ではなかなか好評のようだ。ヘンリー・フォンダが出た映画で同じタイトルがあったよなと思い、調べたら「ミスター・ノーボディ」(1973年)だった。さらに「ミスター・ノーバディ」(2011)という映画もあった。

ひと言で言うと、「なめてた相手が実は殺人マシンだった」という映画だ。最近ではデンゼル・ワシントン主演の「イコライザー」がこのタイプだった。主人公のハッチ(ボブ・オデンカーク)は自宅と工場を往復するだけの毎日を送っているが、ある夜、自宅に2人組の強盗が押し入り、間一髪のところで撃退する。実はハッチ、過去に国の機関で凄腕の殺し屋として働いていた。強盗との格闘でかつての自分に火が付き、ハッチは強盗が手首にしていた刺青を手がかりに居所をつきとめ、盗まれたものを取り返す。

これで終われば良かったのに、帰りのバスにロシア系のギャングが数人乗り込んできて、ハッチは戦う羽目になる。全員を病院送りにするが、そのうちの1人はロシアンマフィアのボスの弟だった、という展開。序盤の刺されたり、殴られたり、自分も傷を負いながら戦う主人公にリアリティーがあり、これは傑作かと思ったが、クライマックスのアクションがリアリティーを欠き、大きく減点した印象。メタスコアの低い点数はこのあたりが影響したのだろう。

ただ、B級アクションを好きな人なら、見て損はない映画だと思う。主演のボブ・オデンカークは大傑作ドラマ「ブレイキング・バッド」の悪徳弁護士役でブレイクした俳優。アクションをやるタイプには見えないが、だからこそのキャスティングだろう。ちょい役でマイケル・アイアンサイドが出ている。すっかり太ってて、最初は誰だか分からなかった。強烈な印象があった「スキャナーズ」から既に40年だからなあ。

「キャラクター」

ただ、サイコパスの犯人像というのはヒッチコックの「サイコ」(1960年)のモデルになったエド・ゲインにずーっと、どんな作品でも影響されている。模倣してると言っても良い。「レッド・ドラゴン」や「羊たちの沈黙」などもそうで、サイコパスはこうしたキャラクターが一般的になっている。

まあ、今回もそのパターンを抜けられなかったのは少し残念ではある。犯人のアパートの部屋なんて、一目で異常者と分かってしまう。現実にはあんな風にはならないだろう。アメリカの田舎の方の人口の少ない地域ではエド・ゲインのように死体の皮を剥いだりすることもできたのだろうが、日本のアパートでは近所の人に怪しまれてしまうだろう。

「クワイエット・プレイス 破られた沈黙」

3年ぶりの続編で、音に反応して人間を襲うモンスターが大量に出現し、荒廃した世界を舞台にしたSFホラー。冒頭に1日目の描写があるが、話は前作の終了直後から進む。今回もサスペンスたっぷりに進行し、前作を上回る評価を得ている。ジョン・クラシンスキー監督と主演のエミリー・ブラントは夫婦で良い仕事をしているなと思う。ただ、モンスターの弱点は前作で分かったため、展開の目新しさはなかった。

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」

腹立たしいことに入場料が1900円均一だった。招待券も使えず。これでつまらなかったら怒るところだが、予想より面白かった。中盤にある市街地上空でのモビルスーツの戦いで下の建物や人たちが被害に遭うという「ガメラ3」みたいなシーンに迫力があったし、徐々に分かってくる人間関係も楽しめた。加えてヒロインのギギ・アンダルシア(10代なのに80歳超の富豪の愛人)にセクシーな魅力があり、中高生男子はイチコロだろう。

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」(1988年)の12年後の話といわれても、33年も前の「逆襲のシャア」の細部は忘れているが、原作はその翌年1989年から1990年にかけて発表されたそうだ。3部作と言われていて、話はまだまだ導入部。続きを見たい気持ちになった。

「アメリカン・ユートピア」

ただし、スパイク・リーがやったことは舞台を真上から撮影したり、犠牲になった黒人の名前を連呼する歌に合わせて犠牲者の写真を出すなど元のショーを効果的に見せるための補足的な演出にとどまる。

映画にすることでブロードウェイに行けない世界中の観客がこの優れたショーを見ることができるというメリットはあるが、これを映画と言うなら、「キンキーブーツ」はもちろん、堂本光一主演の「Endless Shock」も同列に扱う必要があるだろう。そのあたり、釈然としない気持ちも残った。

「ブータン 山の教室」

アカデミー国際長編映画賞のブータン代表作品。標高4800メートルにあるブータン北部の村ルナナを舞台に、都会から赴任した男性教師と子どもたちや村人との交流を描く。ルナナは人口56人。電気は太陽光発電で不安定、水道もガスもない不便なところで、8日かけてたどり着いた若い教師はすぐに帰りたくなるが、次第に素朴な村人たちに惹かれていくという話。といっても、教師はオーストラリアに行きたいという夢を持っていて、数カ月で村を後にすることになる。

「ブータンは世界一幸福な国と言われるのに、若者は幸せを求めて外国へ行く」という村長の指摘には考えさせられる。

「夏への扉 キミのいる未来へ」

夏菜は意外なことに悪女役が実にぴったりな感じ。この路線で菜々緒に負けない存在になれるのでは、と思えた。

「Arc アーク」

不老不死を巡る話だが、前半に描かれるのは死体の防腐処置(プラスティネーション)。これが無用に長いのが敗因で、単純に脚色(石川慶、澤井香織)の失敗だと思う。

後半の展開を考えれば、前半にはプラスティネーションではなく、主人公(芳根京子)が十代で子どもを産み、捨てた経緯をもう少し詳しく描いた方が良かっただろう。後半はエモーショナルな映画らしくなるだけに前半の無機質な描き方が悔やまれる。

役柄の予想はつくが、小林薫が情感を込めたさすがの演技を見せて良かった。

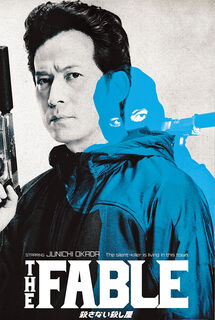

2021/06/24(木)世界レベルのアクション「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」

4年前、6人の殺しを命じられたファブル(岡田准一)はワゴン車に乗った5人目を簡単に始末するが、男が倒れ伏して車は立体駐車場内を暴走。後部座席には涙ぐむ少女が乗っていた。ファブルは少女を助けようとするが、車は屋上から転落、間一髪、ファブルは少女を抱えて車から飛び降りる。2人は車の屋根に落ち、少女は気を失う。そして今、ボス(佐藤浩市)から殺しを禁じられたファブルは佐藤アキラと名乗り、相棒ヨウコ(木村文乃)と兄妹を装って普通の生活をしている。ある日、公園で車椅子の少女ヒナコ(平手友梨奈)と出会う。ヒナコは鉄棒を使い、立ち上がろうとして倒れる。それを見ていたファブルは少女に「歩けるようになる」と話す。ヒナコは4年前に駐車場でファブルが救おうとした少女であり、あの時の事故で歩けなくなったらしい。今は子どもを守るNPO団体の代表・宇津帆(堤真一)と暮らしているが、宇津帆は影で殺人も厭わない危ないビジネスを行っていた。

「1作目を超えなければ2作目を作る意味がない」というのは「ルパン三世 カリオストロの城」(1979年)公開時のコピーだが、今回、「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」のスタッフも「前作を超える」を合言葉にしたそうだ。アクション場面が凄いのは今回から加わったアクション監督横山誠の功績かと思ったら、キネマ旬報2021年2月上旬号(1858号)の特集を読むと、岡田准一のアクションにかける熱意によるところが大きいようだ。横山誠のインタビュー記事には「本作を圧倒的に特別なものにしたのは、やはりファブルを演じた岡田の素材だった」とある。

「ロケの許可が下りて仕込みが終わった後、まず僕らアクション部でリハーサルをするんですが、岡田さん、すでにその場にいましたからね。ジャージー姿で(笑)。ふつう役者さんは本番の日に初めて現場に来るものですけど、岡田さんがリハに来てくれたのは1回や2回じゃないし、必ずそこでプラスアルファのアイデアをどんどん出してくれる。武術に関しては僕らなんかより詳しいうえに、誰よりもうまいですしね」岡田准一がアクションの人と認識されたのは「SP 野望篇」(2010年)「SP 革命篇」(2011年)の2部作からだろうが、それ以前の「フライ、ダディ、フライ」(2005年)でも体の動きは人並み外れていたなと今にして思う。デビューしてから25年、岡田准一は孤独に黙々とアクションに関する勉強や準備をしてきたのだという。「主演をメインとした人物の動きや技で見せていってそこに美を求めるのが東洋のアクションの構成です。対して、ストーリーに沿った登場人物の心情を、その人物に与える負荷や場の動き、転がし方などを画(え)で見せつつ表現していくのが西洋のアクション」という指摘ができるほど、アクションに精通しているのだ。

立体的に構成された団地のアクションを見て、僕は「プロジェクトA2 史上最大の標的」(1987年)を思い浮かべた。当時のジャッキー・チェンはハロルド・ロイドやバスター・キートンなどサイレント映画のアクションに強い影響を受けていた。岡田准一がジャッキー・チェンをどう評価しているかは知らないが、この映画でやったことはジャッキーのアクションをより洗練された形で見せていることにほかならない。

ドラマパートに関しては元アイドルの域を超えた平手友梨奈の好演が目立ち、佐藤二朗のおかしさを含めてエンタテインメントとしてよくまとまっている。こういう破綻のないアクション映画が見たかったのだ。江口カン監督、横山誠アクション監督、岡田准一主演でぜひぜひ続きを見せてほしいと思う。

2021/06/13(日)「ファーザー」のエンタメ的面白さ

アンソニーには不思議なことが次々に起きる。娘のアン(オリヴィア・コールマン)が見知らぬ女(オリヴィア・ウィリアムズ)に変わる。知らない男(マーク・ゲイティス)が部屋にいて、娘の夫と名乗る。愛する男と出会った娘がパリに行くと言ったかと思えば、結婚して10年になると言う。腕時計がなくなり、娘の夫と名乗る別の男(ルーファス・シーウェル)の腕にそっくりの時計がある。部屋の絵がなくなる。自分の家なのに、娘夫婦の家だと言われる。家に帰ったかと思ったら、病院に来ている。新しい介護人のローラ(イモージェン・プーツ)はアンの妹ルーシーにそっくりだと言えば、アンが悲しい顔をする。極めて唐突に理不尽に顔をたたかれたり、暴言を吐かれたりする。

こうした描写の数々がもう通俗的・エンタメ的に面白い。どれが真実だか、何を信用していいのか観客にも分からなくなってくるのだ。もちろん、ミステリーやサスペンス映画ではこうした事象の背後には悪意のある人物がいるわけだが、この映画においては主人公の認知症がすべての原因になっている。アンソニーは過去と現在の区別がつかなくなり、一瞬、自分が誰だか分からなくなり、娘の顔も忘れてしまう。見ている方もじわりと悲痛な感情が立ち上がってくることになる。

2012年にフランスで初上演した舞台劇を監督のフロリアン・ゼレール自身が英国を舞台にして映画化した。ゼレールにとっては初の長編劇映画だそうだが、並外れてうまくいったのは映画用に書き換えた脚本(ゼレールとクリストファー・ハンプトンの共同)が優れていたからだろう。ゼレールは「迷路のような作品なので、観客は自分自身で出口を探さなければならなくなるはず」と言い、ハンプトンは「私たちはとにかく、ある種の感覚を再現しようとしました。舞台の観客に呼び起こしたような、崩壊と戸惑いの感覚です」と語っている。その狙いは十分すぎるほど精緻に実現できている。通俗的にめっぽう面白く、しかも考えさせる。認知症テーマの映画と聞いて持ってしまう重苦しい先入観を粉々に打ち砕く傑作だ。

類い希な演技力を見せて注目を集めたサスペンス映画「マジック」(1979年、リチャード・アッテンボロー監督)以来、アンソニー・ホプキンスは常に演技派の名に恥じない演技を見せてきた(「マジック」公開まで、アンソニーと言えば、パーキンスだった)。「ファーザー」での演技がホプキンスにとって特に優れているとは思わないが、認知症の主人公を表現するのに過不足のない演技であり、アカデミー主演男優賞に値することは間違いないだろう。ホプキンス自身は受賞できるとは思っていず、新型コロナへの不安もあって授賞式には出席しなかった。前評判の高かったチャドウィック・ボーズマン(「マ・レイニーのブラックボトム」でノミネート)を上回る票を集めたのは映画の出来も大いに関係しているだろう。

2021/06/06(日)細やかな描写が欲しい「るろうに剣心 最終章 The Beginning」

毎回、「アクションは良い、ドラマが弱い」と言われてきたシリーズだが、今回はドラマがメインになる。それではドラマは良くなったのかというと、やっぱり弱い。心の動きを表現する細やかな描写とエピソードが必要な内容なのに、それがないのだ。例えば、山田洋次「たそがれ清兵衛」のような在り方が望ましいが、大友啓史監督、そういう部分は得意ではないのだろう。

京都所司代・見廻組の清里明良(窪田正孝)を斬った際に左頬に切り傷を負った剣心はある夜、酒場で一人の女を酔っ払いから助ける。店の外の暗がりで襲ってきた何者かを剣心は斬り捨てるが、礼を言おうと追ってきた女がそれ見ていた。「あなたは本当に血の雨を降らすのですね」。斬られた男の血を浴びた女はそう言い、気を失う。剣心は長州藩士たちが泊まる宿に女を連れ帰る。女の名前は雪代巴(有村架純)。「帰りを待つ家族はいない」と言う巴は翌日から、その宿で働く。京都では新選組が長州藩の謀反の動きを知り、藩士が集まった池田屋を襲撃する。続く「禁門の変」でも敗北した長州藩の桂小五郎(高橋一生)や高杉晋作(安藤政信)らはしばらく身を隠し、反撃の時を待つことを決めた。剣心は巴と一緒に農村に行き、畑を耕して暮らすことになる。穏やかな暮らしの中、2人の間には徐々に愛が芽生え始める。

この農村での描写が映画のキモになるはずが、そうなっていない。巴は剣心に殺された清里明良のいいなづけで、復讐のため剣心の弱みを握るために幕府直属の暗殺集団「闇乃武」に命じられて剣心に接近した。その巴が復讐心を捨て、剣心に惹かれるようになった直接的なきっかけを描かないと、説得力に欠けるのだ。剣心は終盤まで巴の正体を知らなかったという設定だが、これも最初から知っていた設定にした方がドラマに深みが出たのではないかと思う。剣心の十字傷の理由もその方がしっくり来る。

ただし、巴を演じる有村架純は抜群の良さだ。薄幸で不運な巴の悲しさを漂わせ、この映画を強く批判する人でも有村架純のたたずまいの素晴らしさには矛を収めるだろう。「花束みたいな恋をした」でも感じたが、有村架純、絶好調と言うほかない。

映画はラスト、シリーズ第1作(2012年)の「鳥羽・伏見の戦い」の場面につながっていく(この映画より後の時代の話なのに、斎藤一を演じる江口洋介が今より若いのは仕方がない)。シリーズは9年かけて円環を閉じた。アクション映画好きとしてはこのシリーズ、少しぐらいドラマが弱くても、時代劇アクションに新たな地平を切り開いた功績を積極的に評価したい。かつての日本映画なら「新」とか「続」とか付けてシリーズを続けただろうが、もうそんな時代ではない。大友啓史、佐藤健には別のアクション映画での復活を期待したいところだ。